50代から増える膝の痛みと変形性膝関節症|原因・セルフケア・受診先【仙台市北仙台】

膝の痛みは「年齢のせい」と思われがちですが、実際には生活習慣や筋力の低下、姿勢や歩き方の癖など、さまざまな要因が関わっています。

特に50代以降になると、変形性膝関節症や「正座ができない」「階段の上り下りがつらい」といった悩みを訴える方が増えてきます。

この記事では、膝の痛みの原因やセルフケア、受診の流れ、生活習慣の工夫までを整理しました。

さらに、仙台市青葉区・北仙台で歩行や生活改善の相談ができる治療院として、当院の取り組みもご紹介します。

👉 痛みを抱えて不安を感じている方にとって、「自分にできること」と「専門家に任せること」が分かる内容になっています。

第1章:50代から増える「膝の痛み」の現実

50代で膝痛が増えるのはなぜか?

50代になると「階段の上り下りで膝が痛い」「立ち上がる時にギシッとした感覚がある」「正座やしゃがみ込みが難しい」といった声が急に増えてきます。

厚生労働省の調査でも、50代から膝の不調を訴える人の割合は一気に増加し、60代以降では2人に1人が何らかの膝痛を経験するとされています。

ここで大切なのは、膝痛=老化だけが原因ではない ということです。

生活習慣、体重の増加、筋力の低下、ホルモンバランスの変化などが複雑に関わっています。

統計で見る「膝の痛み」

- 40代までは軽い違和感にとどまる人が多い

- 50代から「歩行に影響する痛み」を感じる割合が増える

- 女性は閉経前後にホルモン変化があり、骨や関節のトラブルが増えやすい

特に女性は、骨密度の低下や筋力バランスの乱れが重なり、「膝の痛み+O脚気味になる」 という傾向も見られます。

「老化だから仕方ない」は本当?

「もう年齢だから」「更年期だから仕方ない」と思って放置してしまう方も多いですが、それは誤解です。

実際、同じ50代でも 運動習慣がある人とない人では膝の健康度に大きな差 が出ます。

毎日30分のウォーキングをしている人 → 膝周囲の筋肉がしっかり支え、関節の動きがスムーズ

運動不足の人 → 筋肉が弱り、同じ体重でも膝にかかる負担が大きくなる

つまり、「膝痛=加齢のせい」ではなく「生活習慣の積み重ね」が影響している のです。

更年期とホルモンバランスの影響

特に50代女性に多いのが、更年期によるホルモンバランスの変化です。

女性ホルモン(エストロゲン)は骨や関節の健康に深く関わっており、減少すると骨密度の低下や関節の乾燥感を感じやすくなります。

- 「以前より関節が硬い」

- 「膝が冷える感じがある」

- 「夜にズキズキして眠れない」

こうした症状は、更年期と関係していることがあります。

- 最近、膝の痛みと同時にホットフラッシュや不眠も出ていないか?

- 体重が増えた、または急に減ったなど代謝の変化はないか?

このような体のサインを把握することが、膝痛への適切な対処につながります。

まとめ ― 50代の膝痛は「体からのサイン」

膝の痛みは「体からのSOS」であり、年齢だけで説明できるものではありません。

むしろ、早く気づいて適切に対処することで進行を防ぎ、まだまだ元気に動ける未来を作ることができる のです。

第2章:膝の痛みの主な原因と症状

膝の痛みにはさまざまな原因がある

膝が痛いといっても、人によって症状や原因は異なります。

「歩くと痛い」「膝のお皿の周りがズキズキする」「裏側が突っ張る」「正座ができない」など、出方はさまざまです。

ここでは代表的な原因と症状を整理していきましょう。

変形性膝関節症(もっとも多い原因)

50代以降の膝痛で多いのが 変形性膝関節症 です。

これは膝関節の軟骨がすり減り、関節に炎症や変形が生じる状態を指します。

特徴的な症状

- 動き始めに痛い(朝起きて立ち上がるときなど)

- 階段の上り下りがつらい

- 正座やしゃがみ込みが難しい

- 椅子から立ち上がるときに、膝の内側に痛みが走るか

- 歩き始めに違和感があるが、動くと少し楽になるか

膝の皿(膝蓋骨)や裏側のトラブル

膝のお皿(膝蓋骨)の動きが悪いと、階段やスクワットのときに痛みを感じます。

また、膝裏の筋肉や血流の滞りで「裏側の突っ張り」や「こわばり」が出ることもあります。

具体的なサイン

- お皿周りがズキッとする

- 膝裏に張り感がある

- 長時間座ってから立つと痛む

筋肉・靭帯のバランス不良

膝は太もも前(大腿四頭筋)・後ろ(ハムストリングス)・ふくらはぎなどの筋肉に支えられています。

これらが弱ったり硬くなったりすると、膝関節に余分な負担がかかります。

- 椅子に座って片足を前に伸ばし、5秒キープできない

- 片足立ちで30秒安定できない

こうした場合、筋力不足やアンバランスの可能性があります。

肥満や生活習慣による負担

体重が1kg増えると、膝にはその3倍近い負担がかかるといわれています。

50代以降は基礎代謝が落ちやすく、体重増加とともに膝の痛みも悪化しやすいのです。

日常生活での悪化要因

- 長時間の立ち仕事

- 階段や坂道の多い生活

- 運動不足による筋力低下

「レントゲン異常なし」でも痛むケース

整形外科でレントゲンを撮って「異常なし」と言われても痛みが残ることがあります。

この場合、軟骨や靭帯の微細な問題・筋肉の緊張・歩行の癖 など、画像では映らない原因が隠れていることが多いです。

- 「異常なし」と言われても痛みを我慢し続けない

- セルフケアや専門家による動作チェックで改善の糸口が見つかる

更年期やホルモンの影響

特に女性の場合、更年期によるホルモンバランスの変化で膝の痛みを訴える方が増えます。

骨密度の低下や関節の潤滑機能が落ちることが背景にあります。

サインの一例

- 体が冷えやすくなった

- 膝以外の関節(手指や腰)にも違和感が出始めた

- 不眠や疲れやすさと同時に膝がつらい

症状の出方で原因を見極めよう

このように「どの動作で痛むか」を整理すると、原因が絞りやすくなります。

- 正座ができない → 変形性膝関節症や関節液の影響

- 膝のお皿が痛い → 膝蓋骨の動きの問題

- 膝裏が突っ張る → 血流や筋肉バランスの乱れ

- 歩くと痛い → 歩行フォームや下肢全体の連動不良

第3章:「膝の痛み 何科に行くべき?」正しい受診の流れ

膝の痛みを感じたら、まずどこへ行けばいい?

膝が痛いとき、多くの方が「何科に行けばいいの?」と迷います。

結論から言うと、最初の受診先は 整形外科 が一般的です。

整形外科では、レントゲンやMRIといった画像検査で関節の状態を確認できます。

また必要に応じて、消炎鎮痛薬や湿布、注射といった医学的治療を提案してもらえます。

整形外科でできる検査と対応

整形外科でよく行われる検査には次のようなものがあります。

- レントゲン:骨や関節の隙間の状態、骨の変形を確認

- MRI:靭帯や半月板、軟骨の状態を詳細に確認

- 血液検査:炎症反応やリウマチなどの自己免疫性疾患をチェック

これらは「膝の痛みの原因を特定する」ための第一歩です。

ただし、これらの検査で 「異常なし」と診断されることも少なくありません。

「レントゲン異常なし」でも痛みがあるのはなぜ?

「レントゲンでは異常なし」と言われたのに膝が痛い…。

実はこうしたケースは非常に多いのです。

考えられる要因には:

- 筋肉や腱の緊張(画像には映らない)

- 歩き方や姿勢のクセ(動作の中で痛みが出る)

- 初期の軟骨変性(まだ画像に写らない微細な変化)

つまり、「異常なし=問題なし」ではない ということです。

この場合は「動作や歩行を評価できる専門家」に相談することで改善の糸口が見つかることもあります。

整骨院・整体でできること/できないこと

整骨院・整体は「医療機関ではカバーしきれない部分」を補う役割を担っています。

できること

- 歩行や姿勢、筋肉のアンバランスを評価

- 関節や筋肉の柔軟性を改善

- 日常生活に合わせたセルフケア指導

できないこと

- レントゲン・MRIなど画像検査

- 薬や注射などの医療行為

- 即効で症状を完全になくす「治療の保証」

つまり、整形外科と整骨院は 役割が異なるパートナー です。

理想的な受診の流れ

👉 まず整形外科で検査 → 異常なしやリハビリ不足なら整骨院・整体で動作改善

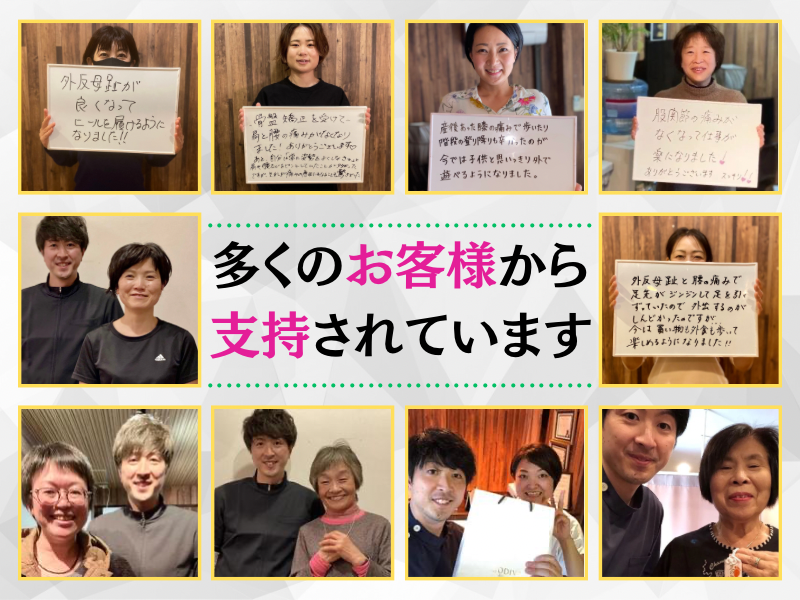

当院に相談されるケース(実例)

- 「整形外科で異常なしと言われたけど、まだ痛みが続く」

- 「薬や湿布だけでは改善しない」

- 「日常動作(階段・正座・しゃがみ込み)を楽にしたい」

こうした方が来院され、歩行フォームや姿勢の評価 → 施術 → セルフケア指導 を組み合わせることで、生活の質が向上した例が多くあります。

まとめ ― 正しい受診の流れ

- 膝に強い痛みがある → まず整形外科で検査

- 画像異常がある → 医学的治療や手術を検討

- 画像異常がない/痛みが続く → 整骨院や整体で動作・生活習慣の改善

「整形外科で診断を受け → 整骨院で日常動作を整える」流れが、膝痛改善のための現実的なステップです。

第4章:仙台で膝の痛み治療とセルフケアを考える方へ

膝の痛み治療の選択肢

仙台でも多くの方が膝の痛みで整形外科や整骨院を訪れています。

治療には「医療的な治療」と「保存的なケア」の2つがあります。

- 薬物療法:消炎鎮痛薬の内服や湿布

- 注射:関節内にヒアルロン酸やステロイドを注入

- 手術:人工関節置換術など(重度の変形性膝関節症の場合)

これらは整形外科で受けられる標準的な治療です。

ただし、すべての方に必要なわけではなく、初期段階では運動や生活改善で症状を和らげることが可能です。

塗り薬・湿布の役割と限界

薬局などで手軽に手に入る湿布や塗り薬は、炎症や熱感を抑えるのに役立ちます。

しかし、これらは 一時的な痛みの軽減 にとどまり、根本的に膝の動きを改善するものではありません。

👉 長期的にみると、湿布や薬だけに頼らず、運動や姿勢改善と併用することが大切です。

ストレッチと運動(筋力トレーニング・リハビリ)

当院に来られる仙台の患者様からも、「坂道や階段の上り下りが特につらい」というお話をよく伺います。日常生活の中でかかる膝への負担は、決して小さくありません。

そのため、膝を守るための筋肉を意識的に鍛えることが必要になります。

おすすめ運動

- 椅子に座り、片足を前に伸ばして5秒キープ(膝伸ばし運動)

- 太ももの裏を伸ばすストレッチ(ハムストリングス)

- 痛みがなければ軽いスクワット

- 片足で30秒立てるか?

- 階段の昇り降りで左右に差があるか?

膝痛に効く生活習慣(冷やす?温める?)

「膝を冷やすべきか、温めるべきか?」は患者さんからもよく聞かれる質問です。

🧊 腫れや熱感があるとき → 冷やす

♨️ こわばりや冷えがあるとき → 温める

特に冬場の冷えが厳しい**仙台**では、慢性的に膝が硬くなる方も多いため、入浴などで血流を良くする習慣が役立ちます。

自分でできる工夫のまとめ

- 痛みが強い日は無理に運動しない

- 体重を管理して膝の負担を減らす

- クッション性のある靴を選ぶ(硬いアスファルトを歩く負担を軽減します)

- 正しい歩行フォームを意識する

まとめ ― 仙台で膝痛に悩む方へ

膝の痛みは薬や湿布だけでは根本的に解決しません。

整形外科で検査を受け → 日常動作や筋肉バランスを整える ことが改善への近道です。

第5章:変形性膝関節症と向き合うための正しい知識

誤解しやすい「変形性膝関節症」の基礎知識

変形性膝関節症は「軟骨がすり減って膝が変形する病気」と説明されることが多いですが、必ずしも「すぐに歩けなくなる」「手術しかない」というわけではありません。

- 初期:動き始めに痛みが出るが休むと落ち着く

- 中期:正座やしゃがみ込みがつらくなる

- 進行期:膝の変形が進み、歩行や階段が難しくなる

大切なのは「早期に気づき、生活や動作を見直すことで進行を遅らせることができる」という点です。

実際、日本整形外科学会のガイドラインでも「多くは保存療法(運動・生活改善・薬物療法)で経過をみる」とされており、手術が必要なケースは限られています。

禁忌(やってはいけない動作・注意点)

変形性膝関節症の方が避けたほうがよいとされるのは、膝に大きな負担をかける動作です。

- 重い荷物を持ちながらの階段昇降

- 長時間の正座や深いしゃがみ込み

- 急に負荷をかけるジャンプ運動やダッシュ

厚生労働省の資料でも「しゃがみ込みや正座など膝を深く曲げる動作は、痛みを悪化させやすい」と注意されています。

👉 無理な動作を続けるのではなく、椅子や補助具を取り入れて負担を減らすことが大切です。

変形性膝関節症の人がやってはいけない仕事は?

- 重労働(長時間の立ち仕事、重量物の運搬など)

- 膝を繰り返し深く曲げる作業(和式トイレ、しゃがみ仕事など)

- 不安定な姿勢での作業(農作業や床掃除など)

和室での動作や地域の集まりなど、正座やしゃがみ姿勢が必要になる場面では膝への負担が増えやすいです。

👉 こうしたときは「膝を痛める危険がある動作」だと理解し、負担を減らす工夫が欠かせません。

正しい寝方・休み方の工夫

睡眠中の姿勢も膝への負担に影響します。

おすすめの寝方

- 仰向けで膝の下にクッションを入れる

- 横向きの場合は両膝の間にタオルや枕を挟む

- 足を冷やさないように保温する

海外のリハビリ研究でも「膝下や両膝の間にクッションを入れると、夜間痛をやわらげやすい」と報告があります。

簡単にできる方法なので、眠れない夜が続くときに役立ちます。

筋力トレーニングとリハビリの考え方

「膝が痛いから安静にしよう」と思いがちですが、完全な安静は筋力低下を招きます。

重要なのは 痛みのない範囲で膝周囲の筋肉を使うこと です。

- 太もも前(大腿四頭筋)の筋トレ

- 太もも裏(ハムストリングス)のストレッチ

- バランス練習(片足立ち)

日本整形外科学会の推奨でも「大腿四頭筋の強化は痛み軽減と機能改善に有効」とされています。

👉 「動かす=悪い」ではなく、「正しく動かすことが改善の第一歩」です。

再生医療や新しい治療法はどうなのか?

最近では「PRP療法」「幹細胞治療」といった再生医療が注目されています。

ただし、日本再生医療学会や厚労省の見解では「将来性はあるが、保険適応外のものが多く、研究段階にある」とされています。

👉 つまり「必ず治る」と過度に期待するよりも、選択肢の一つとして理解しておき、信頼できる医師や専門家と相談することが大切です。

まとめ ― 正しい知識で膝と向き合う

変形性膝関節症は「進行したら終わり」という病気ではありません。

生活の中で注意すべき禁忌や工夫を知り、筋力トレーニング・リハビリ・適切な休養 を組み合わせることで、長く自分の足で歩き続けることが可能です。

そして、日常のセルフケアだけで不安が残る場合は、仙台市青葉区・北仙台で膝の動作改善や歩行指導を行っている当院のような専門機関に相談してみてください。

第7章:来院前にできるセルフチェックリスト

自分の膝の状態を客観的に知ることの大切さ

膝の痛みは、人によって出るタイミングや感じ方が異なります。

「昨日は平気だったのに今日は痛い」「立ち上がるときだけ痛む」など、症状が一定でないのが特徴です。

👉 受診や相談の前に「自分の膝の状態を整理しておく」ことで、医師や専門家により正確に伝えられ、改善までの道のりがスムーズになります。

どの動作で痛みが出るかを記録する

- 立ち上がるときに痛い

- 階段の上り下りで痛い

- 歩き始めや長時間歩いたあとに痛い

- ✅ ノートやスマホに「痛みが出る動作とタイミング」をメモする

- ✅ 痛みの強さを 0〜10 のスケールで記録する

- 痛みが出る動作が日ごとに増えていないか?

- 強さが徐々に上がっていないか?

膝の腫れや水がたまるサインを確認する

膝に「腫れ」「熱感」「ぷよぷよとした膨らみ」がある場合、水(関節液)がたまっている可能性があります。

- ✅ 膝まわりを両手で触って左右差を比べる

- ✅ 入浴後や夜に腫れが強くなっていないか確認する

- 左右で明らかな腫れの違いがあるか?

- 正座やしゃがみで膝が突っ張る感じが強いか?

運動で痛みが出るか/繰り返す痛みの特徴

- ウォーキング中に膝がズキッと痛む

- 休むと落ち着くが、また動くと再び痛む

- 以前より痛みの出るペースが早くなっている

- ✅ 軽い散歩や家事のあとに痛みが出るか観察

- ✅ 動作の種類(歩く/しゃがむ/立ち上がる)をメモ

- 同じ動作で毎回痛みが出ていないか?

- 痛みの出方が「繰り返し型」になっていないか?

セルフチェックでわかること

このような記録を残しておくと、来院時に「痛みのタイプ」「膝の状態」「生活で困っている場面」を明確に伝えられます。

診察や施術の精度が高まり、改善に向けたプランも立てやすくなります。

👉 もしチェックの中で「腫れが強い」「日常動作がつらい」と感じる場合は、我慢せず早めに専門家に相談してください。

第8章:相談するならどこ?信頼できる治療先の選び方

治療先によって役割は異なる

膝の痛みを感じたとき、「整形外科に行くべき?」「整体でいいの?」と迷う方は少なくありません。

実際にはそれぞれの役割があり、目的に合わせて選ぶことが大切です。

整形外科の特徴

- レントゲンやMRIなどの検査で原因を可視化できる

- 薬や注射で炎症を抑える治療が受けられる

- 手術を含めた医療的対応が可能

👉 「膝の構造を詳しく調べたい」「強い腫れや水がたまっている」などのケースでは、まず整形外科で診てもらうのが基本です。

整骨院・整体の特徴

- 姿勢や歩き方など、体の使い方に注目する

- 日常生活での動作改善をサポートできる

- 運動やセルフケアの継続を後押しする

👉 「レントゲンでは異常なしと言われたけど、動くと痛い」「薬に頼るだけでなく生活習慣も見直したい」方には整骨院・整体が有効な選択肢になります。

信頼できる治療先を見極めるポイント

膝の痛みは長期戦になることもあるため、「一度で治る」という言葉よりも、継続的にサポートしてくれるかどうか が重要です。

選ぶときの目安は以下の3つ:

- 経験:膝の症例を多く扱っているか

- 実績:同世代(50代・60代など)の改善サポート経験があるか

- サポート体制:セルフケアや生活習慣改善を一緒に見てくれるか

当院が大切にしていること

仙台市青葉区・北仙台にある当院では、

- 歩行や姿勢のチェックによる原因分析

- 生活習慣に合わせたセルフケア指導

- LINEで気軽に相談できる環境づくり

を重視しています。

「病院で検査を受けたけれど不安が残る」「日常生活の工夫まで見てほしい」という方には、整体的なサポートが役立つケースもあります。

まとめ ― 自分に合った相談先を選ぶ

膝の痛みは、整形外科でも整骨院・整体でも対応可能ですが、目的によって適切な相談先は異なります。

まずは信頼できる専門家を見つけ、自分に合ったサポートを受けることが大切です。

第9章:まとめ ― 信頼できる専門家に相談しよう

膝の痛みは「年齢のせい」だけではない

膝の痛みは「歳だから仕方ない」と思われがちですが、実際には生活習慣や筋力の低下、姿勢や歩き方の癖など、さまざまな要因が重なって起こります。

放置すれば進行して日常生活に影響を与えますが、早めに正しい対策を取れば進行を遅らせたり、動作をラクにしたりすることができます。

セルフケアと専門的サポートの両立が大切

記事の中で紹介したセルフチェックや生活習慣の工夫は、膝を守るための第一歩です。

しかし、自分だけでは気づけない姿勢や動作のくせ、筋肉のアンバランスが隠れていることもあります。

👉 そうした部分は専門家のチェックが役立ちます。

セルフケアと専門的なサポートを組み合わせることで、改善の可能性は大きく広がります。

信頼できる専門家に相談してみませんか?

膝の痛みは一人で抱え込む必要はありません。

「どこに相談すればいいかわからない」「病院で異常なしと言われたけど不安」

そんなときこそ、信頼できる専門家に相談することが解決への近道です。

仙台市青葉区・北仙台にある当院では、

- 膝の状態や歩行の分析

- 生活習慣に合わせたセルフケア指導

- LINEで気軽に相談できる環境

を通じて、あなたの毎日を支えるお手伝いをしています。

まずは一歩を踏み出してみましょう

- 「将来も自分の足で歩き続けたい」

- 「趣味や旅行を諦めたくない」

そんな気持ちがあれば、行動を変えるチャンスです。

まずは一度、気軽に相談してみてください。

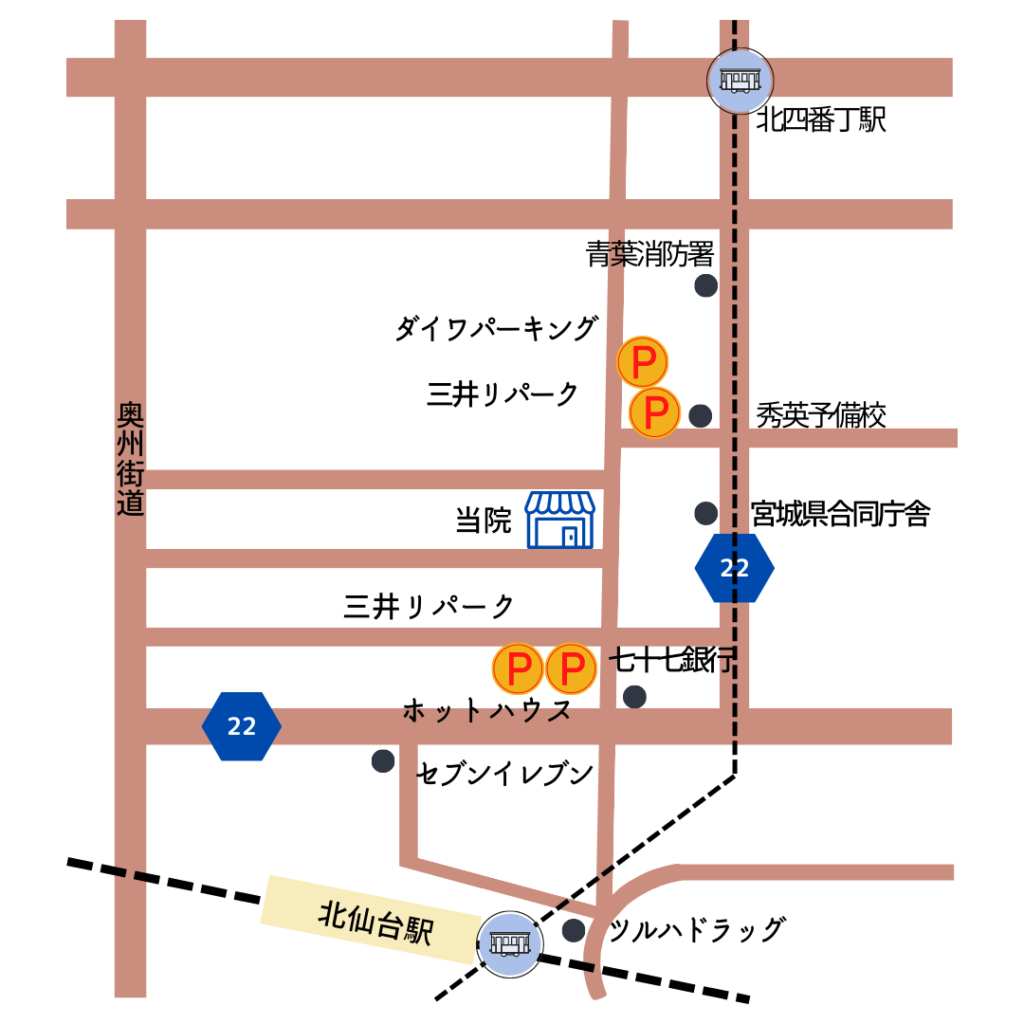

営業時間とアクセス

アクセス

提携コインパーキング

※近隣に提携しているコインパーキングが5ヶ所ございます。

駐車券をお渡ししますので、ご利用の際はお申し付けください。

バス・電車でお越しの方

北仙台駅から徒歩10分

北四番丁駅から徒歩12分

バス停「堤通雨宮町」

「宮城県仙台合同庁舎」から徒歩3分

【営業時間】

月曜日~金曜日 10:00~20:00

(最終受付19:30)

土曜日 10:00~17:00

(最終受付16:30)

日曜日 10:00~15:00

(最終受付14:30)

【定休日】

火曜日・祝日・当院指定日

【住 所】

仙台市青葉区堤通雨宮町5-22-102

022-341-608